競合相手への分析無き攻めは、あまりにも無謀な対戦行為です。逆に攻め込まれます。したがって、攻めの基本形は徹底した「競合機分析」で固めます。

当事務所の別名は「競合機潰し屋」です。ドル箱である「競合機潰し」の分析力と攻めの手口を本書とセミナーで公開しました。

それでは早速、このセミナーの復習をご案内します。1週間以内の復習をお勧めします。

【ご注意】以降は、1日セミナーの形式を基本にご案内しています。したがいまして、半日や二日コースなどのオーダーメイドセミナーは、サブテキストのページ番号が合わない場合があります。ご了承ください。ご不明点がある場合は、各ページ最後の記載されている「無料質問コーナー」をご利用ください。

復習のご案内:コピーテキスト版の 第1ステップ(概論編)

- p無し:それでは早速、復習に入っていきましょう。お手元には・・・

① 下図の教科書である、書籍「ライバルを打ち負かす設計指南書『攻めの設計戦略』」

② メインテキスト:コピーテキスト

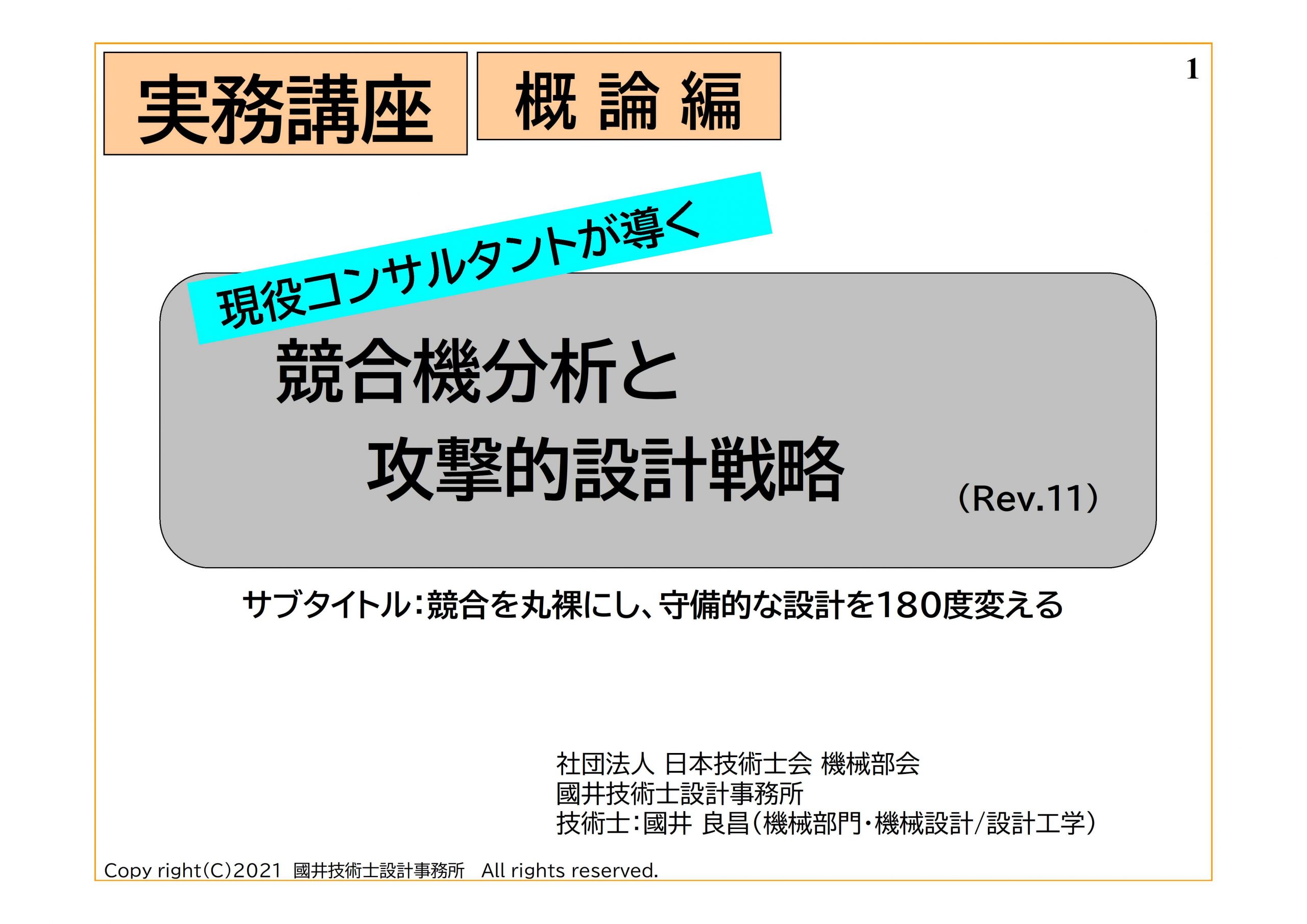

③ セミナー当日に作成した「6W2Hで本日の成果を得る」

を用意してください。

【↑書籍の画像クリックでアマゾンへ移動】 - p無し:講義中に、たとえば「6W2H」などの教科書にはない資料に関して、ダウンロードをお勧めしました。必要な場合は下記からどうぞ!下記は当事務所の安全サーバーです。

【URL】 http://a-design-office.com/somesoft.html

【ソフト名】 No.36:匠のオンライン・ワザ集

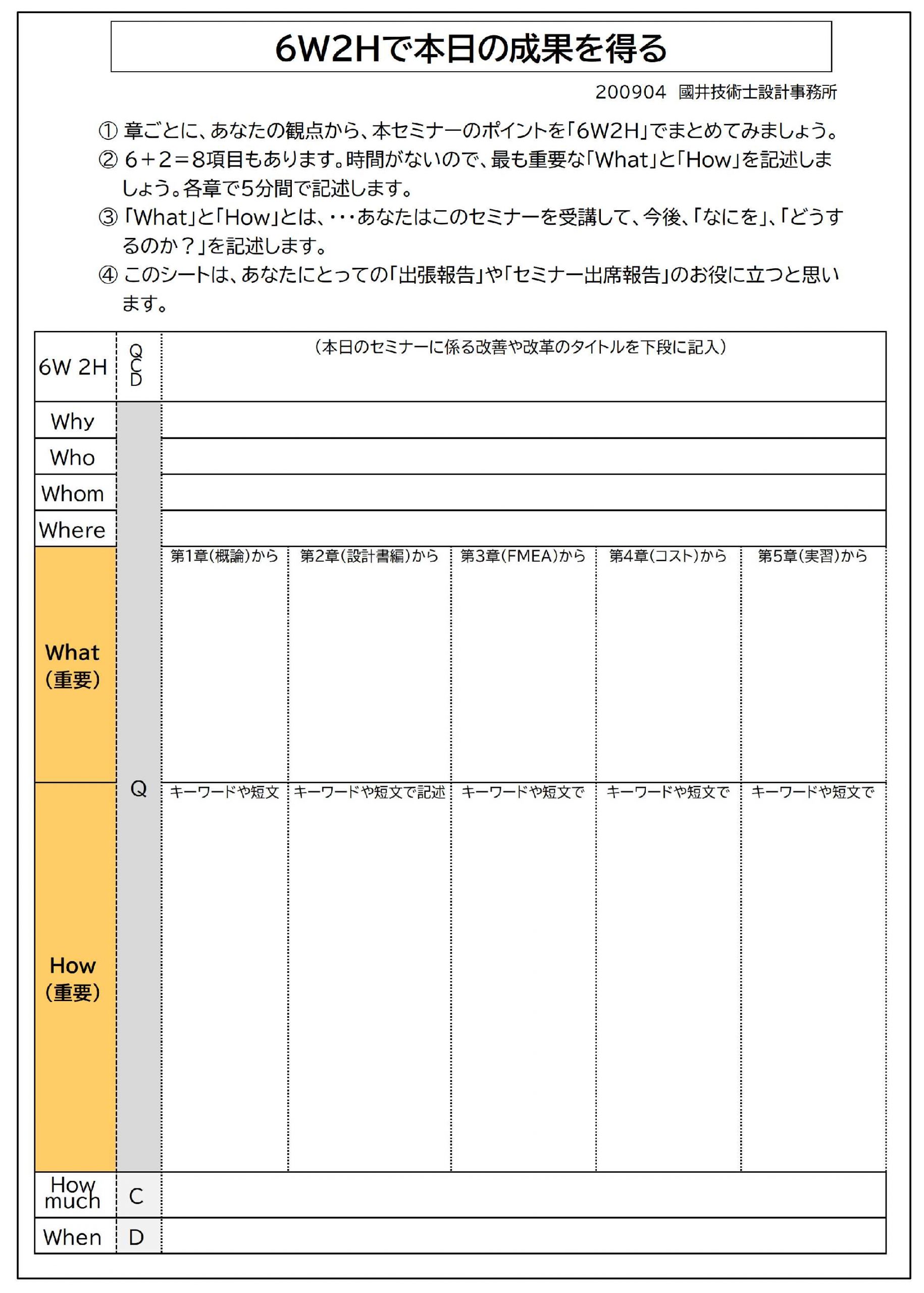

【パスワード】online_mbclk - p無し:以下のステップで下から順に復習していきます。

- p9:←この左ページはコピーテキストのページです。各ページの真下にグレーの小さい数字が記載されていますが、この数字は書籍「ライバルを打ち負かす設計指南書『攻めの設計戦略』(日経BP社刊)」のページを示しています。

図表4-1を見て、受講者は何を思いますか?講師の私なら「ナンバーワンもオンリーワンもいつかは衰退する」、「いつかは追い抜ける」と思いました。 - p12:「競合機分析」という学問もなければ専門書もありません。「いろいろなやり方や手法があるかと思いますが・・・」のように冒頭に枕言葉を付ける解説者が多くいますが、図表4-3が唯一の競合機分析のフローであると自負しています。よろしかったら、貴社でもこのフローに従ってください。

- p12:図中で注目すべきは、太い四角枠の部分です。設計書とは・・・

① 使用目的の明確化

② 設計思想とその優先順位

の①⇒②の順で構築していくものです。

詳しくは、本書の第4章で設計書を学習してください。因みに設計書がない設計部は日本企業だけです。設計書が書けない設計者も日本人だけです。設計書を審査することを世界中で設計審査と呼んでいます。 - p12:さらに下記書籍で自己研鑽を試みてください。当事務所へ設計書文化を植え付ける設計改革のコンサルテーションを依頼すると4、5年かかります。

しかし、10年、20年、30年と設計書なき手抜きの開発であったなら、4、5年はとても短くて安上りだと思いますよ。

なお、設計書に関しては、次の第2章で簡単に解説しています。

【←画像クリックでアマゾンへ移動】【↑画像クリックでアマゾンへ移動】 - p12:話を元に戻して、競合機分析の場合、前述の順番は逆になります。つまり、②⇒①・・・

② 設計思想とその優先順位

① 使用目的の明確化

カタログや実機を入手して、②から①を類推(推定)するのです。これが、競合機分析のコツに一つです。 - p13:ところで、「競合機分析」は何を分析するのですか?という質問を度々いただきます。まず、その大枠を説明します。当事務所のコンサルテーション・メニューの一つに「技術者の四科目:QCDPa」を提唱しています。

Q(Quality、品質)、C(Cost、コスト)、D(Delivery、期日)、Pa(Patent、特許)の四科目です。したがって、競合機分析とは、この四科目を分析します。 - p13:あるOA機器企業の競合機分析結果を見せてもらったのですが、「速度」「省エネ」「画質」「コンパクト」などの優先順位なき項目を引き出し、「〇×△」で評価していました。まるで、小学生!

これは日本の義務教育の弊害です。「オール5」の成績を採る子供が優秀として定義していたんですね。 - p14:前述の大枠の解説から、もう少しブレイクダウンして説明した図表がこのページです。「やるべき事」と明記しています。